はじめに

先日ようやく「日商簿記2級」を受けてきました。学習には長い期間かかりましたが、なんとか合格。今回は、私のように仕事や家庭のことで忙しい社会人でも実践しやすかった勉強法についてご紹介します。

社会人の簿記2級、最大のハードルは「勉強時間」

簿記2級の試験時間は90分。しかし、社会人にとって日常生活のなかで90分を毎日確保するのは現実的ではありません。私の場合も、主な勉強時間は、通勤時間と、夜、家事が終わったあとの30分〜1時間だけでした。

この状況で、「毎回90分、予想問題集を通しで解こう」と思ってしまうと、ハードルが上がり、なかなか手がつかなくなります。そこで私が工夫したのが、「大問別(出題形式別)に学習を進める」という方法でした。

使用したテキストと問題集(独学向け)

私が実際に使用した教材は、次の3つです。

- 『スッキリわかる 日商簿記2級 商業簿記』(TAC出版)

- 『スッキリわかる 日商簿記2級 工業簿記』(TAC出版)

- 『スッキリうかる 日商簿記2級 本試験予想問題集』(TAC出版)

- 補助的に、YouTubeの解説動画や簿記系アプリも活用

TACさんのテキストの特典として利用できる仕訳Webアプリ「受かる!仕訳猛特訓」が非常に便利です。ちょっとしたスキマ時間にスマホで仕訳の学習ができます。

テキストで基本を押さえた後、巻末の確認問題や予想問題集でアウトプットを重ねるという、王道のスタイルです。ただし、予想問題集を使用するフェーズで工夫したのが、「大問別勉強法」でした。

私の勉強歴(参考)

私の簿記学習歴は少し特殊なので、あらかじめお伝えしておきます。

- 2019年頃:簿記3級を取得

- 2020〜2023年:中小企業診断士の「財務・会計」で簿記に関連する内容を学習

- 2024年10月〜12月:簿記2級の勉強

- (ブランク)

- 2025年3月〜6月:簿記2級の勉強を再開し、合格(ネット試験。ちなみに5月にも受験したのですが、そのときは不合格でした…。)

このように途中にブランクがあり、かつ以前に診断士の勉強をしていたこともあるため、「純粋な簿記2級の学習期間」としては、あまり参考にならないかもしれません。

ただ、その中で「忙しい社会人にフィットする学習法」を工夫したので、それを中心にご紹介します。

忙しい人にこそおすすめ!「大問別勉強法」

日商簿記2級の本試験は、第1問〜第5問までで構成されています。それぞれの問題には特徴があり、出題形式も異なります。主な問題構成と配点は次の通りです。

- 第1問:仕訳問題(20点)

- 第2問:連結会計、株主資本等変動計算書など(20点)

- 第3問:損益計算書、貸借対照表、本支店会計など(20点)

- 第4問:(1) 工業簿記仕訳、(2) 個別原価計算、総合原価計算、部門別原価計算など(28点)

- 第5問:直接原価計算、CVP分析など(12点)

私はこれを活かして、問題演習を「大問別(=出題形式別)」に分けて取り組みました。例えば、「今週は第3問を集中的にやる」「通勤中は第1問(仕訳)対策を繰り返しやる」など、短時間でも取り組みやすくしました。

この勉強法は、以下のような方に特に効果的です:

- 一通りテキストでの基礎学習を終え、これから問題演習に本格的に取り組もうとしている方

- 過去問や予想問題を解いてみても、得点がなかなか伸びず、手応えを感じられない方

- 各取引の仕訳は理解できていても、損益計算書や貸借対照表を作成する問題になると、うまく進まないと感じている方

特に、第2問・第3問では仕訳の知識に加えて、複数の情報を整理・集計しながら処理する力が求められます。こうした問題形式に慣れておらず、部分的な理解はあるのに得点に結びつかないという方にぜひ試していただきたいです。

大問別勉強法の具体的な進め方

学習例(平日中心の社会人向け)

- 通勤時のルーティン:第1問(仕訳)*上述の仕訳Webアプリ「受かる!仕訳猛特訓」が便利です

- 昼休み:YouTubeで第4問の解説を聞き、理解を深める

- 土日:第5問(CVP問題に絞るなど)を1時間ほど集中して取り組む

- 今週の夜間:第2問の演習

- 来週の夜間:第3問の演習

メリット

- 出題形式ごとの理解が深まりやすい

- 復習がしやすく、学習を進めやすい

- 短時間でも達成感があり、継続につながる

注意点

- 通しで解く練習が不足しがちになる → 試験1〜2週間前頃から、本番を想定して90分で「予想問題集」を何度か解きました。この記事では触れませんが、問題を解く順番や時間配分などの戦略も重要です。

中小企業診断士にも通じる!簿記2級の重要性を実感した話

私は中小企業診断士の資格を取得したあとに、簿記2級の取得に取り組みました。実際に簿記2級を勉強してみて強く感じたのが、「この内容を診断士の一次試験前に学んでおけば、もっとスムーズに理解できただろうな」ということです。

診断士の一次試験科目「財務・会計」では、3〜4割ほどが簿記の知識を前提とした出題になっています。特に、仕訳・勘定科目の処理やPL・BSの構造理解、原価計算、損益分岐点分析など、簿記2級で学ぶ内容がそのまま試験に活かされます。

実際、簿記2級の知識があれば対応できる問題が多く、得点源にしやすい。財務・会計は、理解さえ進めば比較的安定して得点できる科目なので、苦手意識があると損をしてしまいます。

私自身は診断士試験合格後に簿記2級を取りましたが、以前までは曖昧だった部分がクリアになり、「こういうことだったのか」と腑に落ちる場面が多くありました。

これから中小企業診断士を目指す方には、財務・会計の前提知識として簿記2級を学んでおくことを強くおすすめします。試験対策として有効なだけでなく、合格後の実務やコンサルティング、また本業の仕事でも大きな武器になり得ます。

さいごに:社会人が続けるためのちょっとした工夫

- 一回あたりの勉強時間は短くてもOK。「完璧」より「継続」

- 解く問題をあらかじめ決めておくと迷いが減る

- 子どもが寝たあとの30分を「自分の学習タイム」と固定化

- 仕訳WebアプリやYouTubeなどのツールも活用する

忙しい社会人にとって、簿記2級はハードルが高いように感じるかもしれません。ですが、出題形式別に演習する「大問別勉強法」を取り入れることで、短時間でも理解が進み、勉強が習慣化しやすくなります。

中小企業診断士を目指す人にとっても、簿記2級は非常に良い土台になります。完璧でなくても、少しずつの積み重ねが結果につながる。そんな経験を通じて、私は簿記2級合格を手にしました。

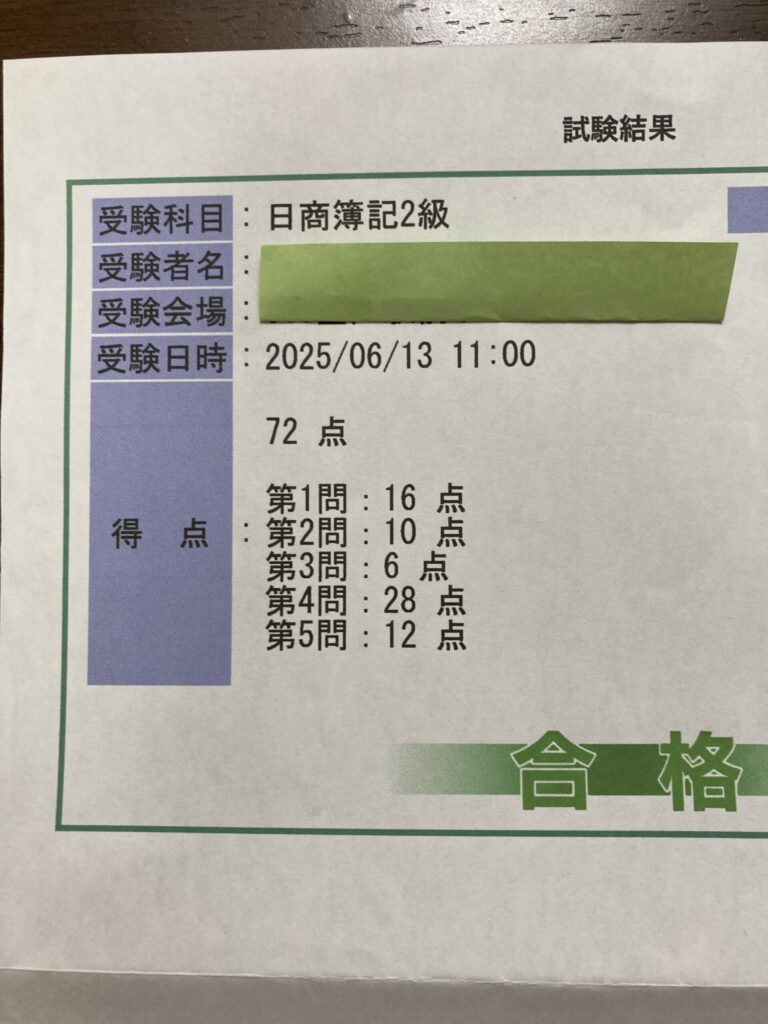

私の実際の試験結果はこちら↓↓↓

第3問で大コケして、ギリギリの合格となりました。